この階は展示がありません

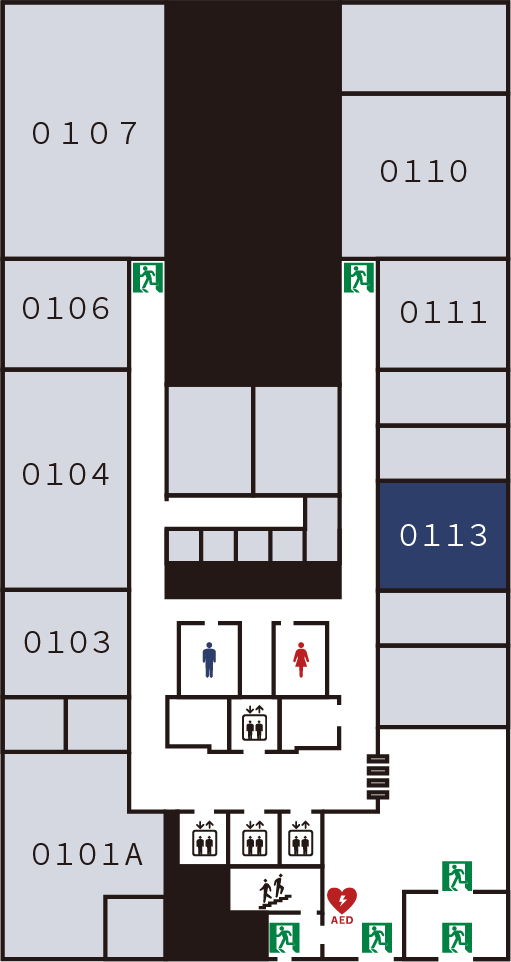

電気電子工学基礎実験室(ものづくり体験(電気電子工作)):藤岡守

本実験室では1年次から3年次の実習・実験科目を実施しています。回路図から実際に回路をハイセンシソの特性を測定・記録する方法を学んだり、電気電子回路・電磁気・半導体等の基礎的な現象を体験したり、座学では学べない実学・技術を学びます。

旭祭では電気電子回路の制作キットを用意していますので是非お立ち寄り下さい。

尚、実験室で製作することを前提としていますのでキットの配布のみは行なっておりません。

予めご了承ください。

電気電子工学実験室(電気を作ってみよう):鎌田憲嗣

電気を作ってみよう!電気は私たちが生活する上で欠かせない存在です。電気電子工学実験室では、電気を発生させる原理を体験していただくため、自転車を漕いで発電する人力発電機を用意してお待ちしています。また、電気電子工作コーナーも設けていますので物作りを楽しんでください。ぜひ、お立ち寄りください。

協調ロボティクス研究室:五十嵐洋

私たち協調ロボティクス研究室は空気を読めるロボットの実現を目指して、『協調』をキーワードとした様々な研究を行っています。他にも世界に2つとない自分のアイディアを形にした研究など自由な発想で、人の役に立てる研究を行っています。

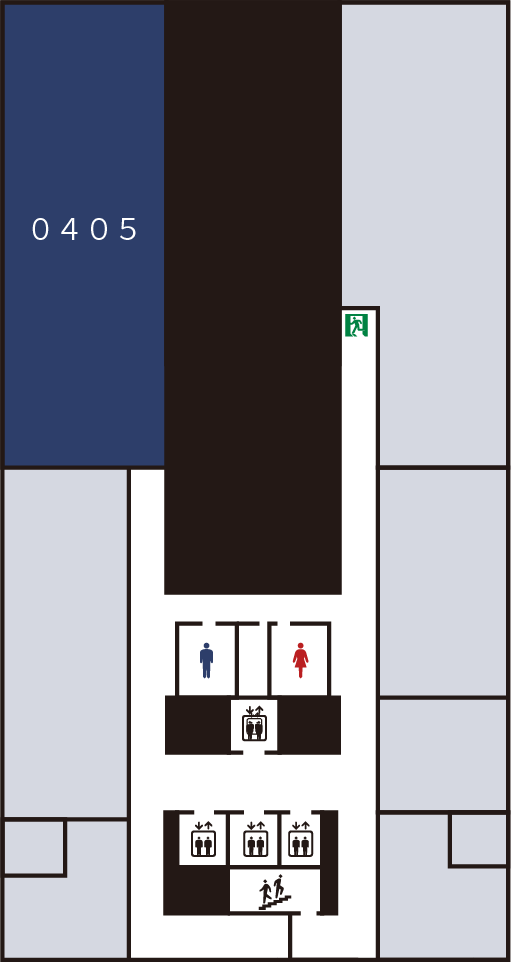

『人間機械』や『知能化』、ロボットに関して興味がある方は是非、4号館4階でお待ちしております。

電子デバイス応用研究室:篠田宏之

電子デバイス応用研究室では、「半導体材料の合成」から「半導体デバイスの作成・応用」まで、幅広い内容について研究活動を行っています。「低コスト・マルチターゲット型スパッタエピタキシー装置」を開発し、独自の方法について半導体材料の合成を行っています。

また、半導体デバイスの応用の1つとして、LED光源を用いた植物栽培についても研究を行っています。

本年度は、各種スプラウトの栽培を行っています。

電子・光機能材料研究室:佐藤修一

当研究室では様々な光機能材料を用いた工学デバイスに関する研究と、グロー放電プラズマに関する研究、およびコンピュータシステムとして地理情報システムを使った地理空間データ解析を行なっております。集積回路研究室:小松聡

情報通信技術の基盤として必要不可欠な大規模集積回路(VLSI)に関する研究を行っています。集積回路の設計を中心として、コンピューターを利用して回路設計を支援する設計CAD技術、集積回路とセンサを組み合わせた集積かMEMSなどが研究テーマです。

この階は展示がありません

振動・音響工学研究室:佐藤太一

初めまして!振動音響工学研究室です!エアコンなどの機械が駆動している時の物理的な振動、ものを叩いたりしているときに生じる音としての振動など、皆さんの生活の中には様々な形で振動というものが隠れていることを知っていますか?私たちはこういった振動や音響の性質に焦点を当て、振動によって構造物や機械、人体などに影響が出ないようにするにはどうすればいいか、逆に振動を使って何か新しい取り組みはできないかといった研究をしています。振動・音響について少しでも興味がある方はぜひ私たちの研究室を見に来てください!